Als das Saarland ein Staat, aber noch kein Bundesland war

Die einen sagen so: „Das Dorf ist so eine Art Sinfonie aus Natur und Menschlichkeit.“ Die anderen so: „Eine Dorfidylle kann auch Hölle sein.“ Von Juli Zeh konnte man Letzteres lesen. Hans Bollinger (Jahrgang 1949) würde jedoch sicher spontan das erste Prädikat unterschreiben. Er liebt sein Dorf, vor allem natürlich so, wie es früher war. In seinem autobiografischen Buch schildert er, wie es dem Nachwuchs damals gegangen ist, als das Saarland ein Staat und noch kein Bundesland war, in einem sympathischen Ort an der Grenze, mit sehr wenig Bewohnern, aber sehr viel Geschichte.

… bis wir flügge wurden

„In diesem gesellschaftlichen und geografischen Umfeld waren wir zufrieden und glücklich mit dem, was uns geboten wurde, und erlebten eine unbeschwerte Kindheit und Jugend mit den anderen Kindern des Dorfes, bis wir flügge wurden, um die dörflichen Grenzen zu überschreiten und zu erleben, dass hinter diesen Grenzen auch Menschen lebten, manchmal anders, manchmal wie wir, die wir immer wieder in die dörfliche Abgeschiedenheit und die Wärme und Vertrautheit des elterlichen Hauses heimkehrten.“ So schreibt er es selbst.

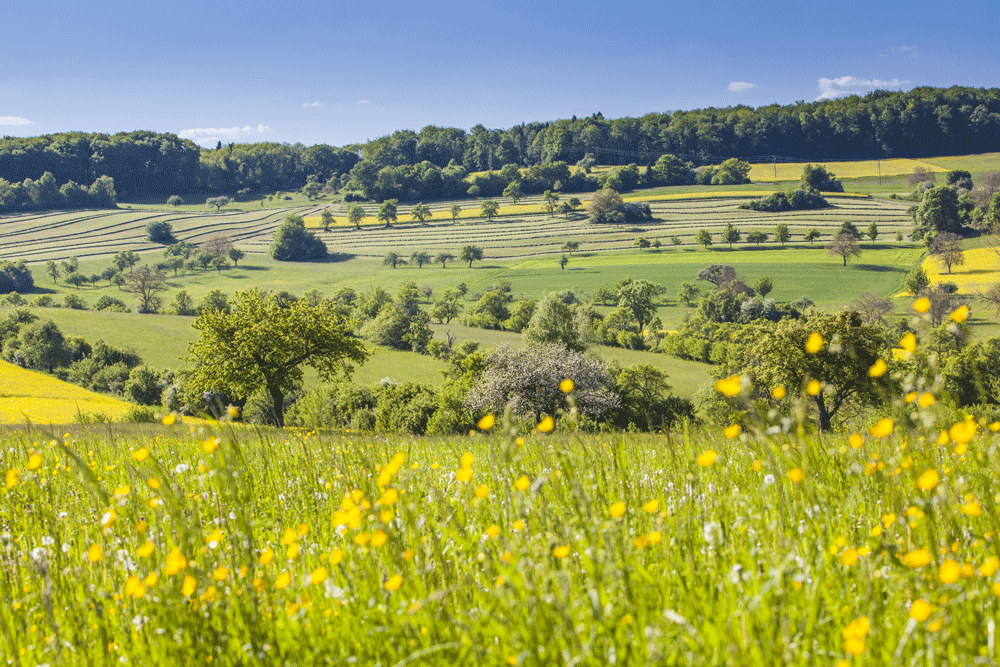

„Das alles war unser Refugium und Terrain. Die Wiesen, der Wald, die Gärten, der Klosterberg, das Gutenbrunner Tal, dort bewegten wir uns fast täglich, allein oder mit Erwachsenen, unseren Lehrern. Dies alles bestimmte unser Leben und erzeugte in uns Heranwachsenden einen Gemeinschaftssinn für das dörfliche Zusammenleben. Wir fühlten uns als die Herren des Waldes, der Wiesen und Gärten, der Bäche und Quellen.«“ (Buch S. 40). Der Bliesgau ist heute Biosphäre und gehört zu den schönsten Landschaften Südwestdeutschlands. © Eike Dubois (Tourismuszentrale Saar)

Ein Ausflugsziel

Wörschweiler heißt das Dorf, und es liegt in Reichweite meines eigenen Dorfes, wo ich fünf Jahre nach dem Autor geboren wurde. Von der Klosterruine – Reste eines Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert – ist im Buch viel die Rede, und sie war auch für mich oft ein Ausflugsziel.

Was sich unterhalb des Klosterbergs abspielte, beschreibt Hans Bollinger in einer erfreulich schnörkellosen Sprache. Vieles gab es so oder ähnlich auch bei uns. Fast könnte man glauben, dass es eine naturgegebene Logik des Dorflebens gibt, die egal wo immer die gleiche ist. Auch Reinhard Klimmt, ehemals Ministerpräsident des Saarlandes, bekannte bei der Buchvorstellung, dass er sich in einigen Schilderungen wiedererkenne, obwohl er im Osnabrücker Land aufwuchs.

Lokalgeschichte als Kulturgut und Auftrag

Nun könnte man meinen: Kennen wir doch alles selbst, ist langweilig! Aber: Jüngere Generationen kennen es eben nicht aus eigener Erfahrung, insofern ist Lokalgeschichte ein Kulturgut und ein Auftrag, den Hans Bollinger mit seiner Herangehensweise übrigens voll erfüllt. Er beschreibt nämlich nicht einfach, sondern erzählt und wählt als Ankerpunkte Erlebnisse und Ereignisse aus, die man gar nicht kennen kann, weil sie sehr individuell sind. Von „langweilig“ kann mithin keine Rede sein.

Kloster Wörschweiler war eine Zisterzienser-Abtei. Sie wurde 1131 von Graf Friedrich I. von Saarwerden und seiner Gemahlin Gertrud an der Stelle der römischen Anlage „Gloria Romanorum“ gegründet und von Mönchen des Klosters Hornbach besiedelt. Foto: commons.wikimedia

Mir gefällt die Story, wie er als schüchternes Landei im Pool reicher Leute das Schwimmen lernte; mir gefällt, wie er Bubenstreiche schildert, die manchmal in Schrecksekunden mit ehrlichem Bedauern übergingen; wie er es erlebte, dass an der saarländisch-deutschen Grenze hemmungslos geschmuggelt wurde; wie er Wald und Wiesen samt Fauna und Flora inspiziert; wie er Sonderlinge der Dorfgemeinschaft oder fast vergessene Feste und Traditionen beschreibt.

Fachliche Expertise

Dass der Autor einmal aktiver Pädagoge war, merkt man nur, wenn er mit fachlicher Expertise den Alltag der Wörschweiler Zwergschule und die didaktische Leistung der Lehrer lobt:

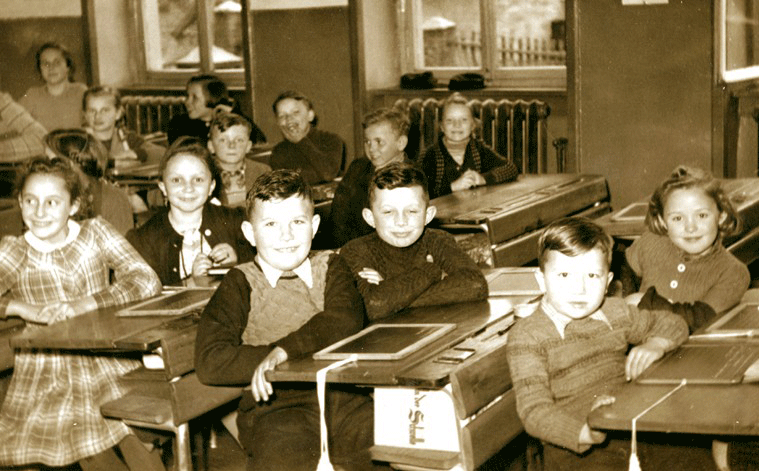

„Der Begriff Gesamtschule war noch nicht geprägt, eine solche Schulform existierte auch noch nicht. Später stellte ich als Gesamtschullehrer im Nachhinein fest, dass unser damaliger Lehrer große Teile dessen, was wir als Gesamtschulpädagogik definierten, schon damals praktizierte und in absolut professioneller Weise umsetzte. Es gab Tage, da konnte man eine Einteilung in Klassen nicht mehr erkennen, eine Unterteilung in Gruppen, die aus Schülern mit annähernd gleicher Leistungsstärke bestanden, war das Kriterium. Unser Lehrer kannte jeden Schüler und stellte die Gruppen so zusammen, dass darin alle – wenn auch auf unterschiedliche Weise – etwas leisten konnten und niemand Frustrationserlebnisse hatte. Leistungsstarke Schüler durften schon in höheren Klassen mitarbeiten und umgekehrt.“

Fortschrittliche Pädagogik: In der Zwergschule Wörschweiler wurde altersstufenübergreifend unterrichtet. Aufnahme aus den 50er-Jahren (Quelle: Ortsarchiv Wörschweiler).

Der Nazi aus dem Unterdorf

Natürlich gab es auch Schattenseiten des Dorflebens, und der Autor blendet sie nicht aus. Dass zum Beispiel ein übler SS-Mann aus dem Unterdorf stammt, der in den KZs von Natzweiler-Struthof und auf der schwäbischen Alb gequält und gemordet hat, wurde von den Dörflern eher beschwiegen. Der Ortsgeistliche setzte sich sogar für die Freilassung des mehrfach zum Tod Verurteilten ein, zu der es letztlich auch kam. Franz Ehrmanntraut lebte dann viele Jahre in der Nachbarschaft seines Heimatortes. Wenn er dort auftauchte, herrschte allerdings betroffenes Schweigen. Auch diese dunkle Episode greift Bollinger mit der in diesem Fall gebotenen Distanz auf.

Sollte man ein Fazit ziehen, dann könnte es so lauten: Das ist ein Buch, dem man viele Leserinnen und Leser wünscht, weil aus jeder der 231 Seiten Echtheit spricht. Hier wird nichts vorgegaukelt, hier wird wiedergegeben, wie es war, und zwar in einem Ton, der keine billigen Effekte erzielen will, sondern informieren, unterhalten und Erinnerungen wecken!

Der Autor bei seiner Lesung in der Walpurgiskapelle, Teil des denkmalgeschützten Ensembles „Schloss und Hof Gutenbrunnen“ in Wörschweiler.

Der Menschenzusammenbringer Hans Bollinger

Er ist Pädagoge, Musiker, Sänger. Seit 20 Jahren leitet er den trinationalen Verein „Begegnungen auf der Grenze – Rencontres à la frontière – Spotkania na granicy“, der den Kulturaustausch mit Polen und Frankreich fördert.

Bis vor einigen Jahren war er Leiter des ebenfalls trinationalen Schullandheimes „Spohns Haus“ (Gersheim), wo er unter anderem deutsch-polnisch-ukrainische Freizeiten für Schüler organisierte. Für sein Engagement im Sinn der Völkerverständigung wurde er unter anderem mit dem Verdienstorden der Republik Polen und dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

In dem Buch „Unterwegs in Polen“ (2016) hat er eine große Zahl seiner Reportagen aus dem Nachbarland zusammengestellt. Sie schildern eindrucksvoll „Begegnungen mit Menschen, ihrer Geschichte und Heimat“.

Von seinem Aufbruch aus der Enge des Dorfes nach Europa erzählt Bollinger in „Auf vielen Straßen dieser Welt“ (2021) von Abenteuern und herzlicher Gastfreundschaft. Gitarre, Lieder, Lagerfeuer das war der magische Dreiklang seiner Fahrten.

Überregional bekanntgeworden ist er ab den 70er-Jahren mit der Gruppe „Espe“, die mit jiddischen Liedern und Texten aus der Vormärz-Bewegung (Hambacher Fest) auch international auf Tournee ging.

Diese Rezension hat freundlicherweise Wolfgang Kerkhoff, MenschenWelt, zur Verfügung gestellt.